情绪营销爆发!年轻人买谷子、抢Labubu背后,藏着1000亿生意密码!

情绪营销3.0时代,品牌如何与用户共情共生?

当Z世代高举“血脉觉醒”旗帜买谷子,当职场人靠拆盲盒获取“多巴胺爽感”,当年轻人用“发疯文学”对抗焦虑,当消费者决策从“性价比”转向“情价比”——情绪,已成为品牌对话新生代的终极货币。

品牌不懂情绪,终将被时代抛弃。

当Z世代高举“血脉觉醒”旗帜买谷子,当职场人靠拆盲盒获取“多巴胺爽感”,当年轻人用“发疯文学”对抗焦虑,当消费者决策从“性价比”转向“情价比”——情绪,已成为品牌对话新生代的终极货币。

巨量引擎与CBNData联合发布的《2025情绪营销趋势报告》揭示:情绪消费意愿人群已突破50%,2024年情绪话题播放量同比翻倍,规模超千亿。

半数消费者明确表示愿为情绪价值付费。

情绪消费的爆发绝非偶然。三重现实压力正将当代人推向情感消费的怀抱。

经济不确定性、职业发展焦虑、家庭关系压力如同三座大山,压得近半数人常常紧绷。

在物质需求基本满足的当下,精神消费需求自然喷涌而出。

情绪消费的神经科学机制更揭示了其不可阻挡的趋势。

研究表明,拆盲盒时大脑分泌的多巴胺是普通购物的2-3倍,情绪决策速度甚至是理性思考的3000倍。

这就是为什么年轻人明知隐藏款概率仅0.69%,仍甘愿端盒;明知道发疯无用,却还是喜欢搞抽象。

当代消费逻辑已彻底重构,品牌进入价值共生的情绪营销3.0时代。

Labubu与非遗工艺联名,将贵州苗绣、泉州簪花等融入潮玩设计。

用户不仅购买产品,更通过UGC内容参与文化解构——

有人拍摄制作过程纪录片,有人用IP形象创作方言小剧场。

品牌提供文化母题,用户注入情感叙事,形成“创作-传播-再创作”的情绪共生循环。

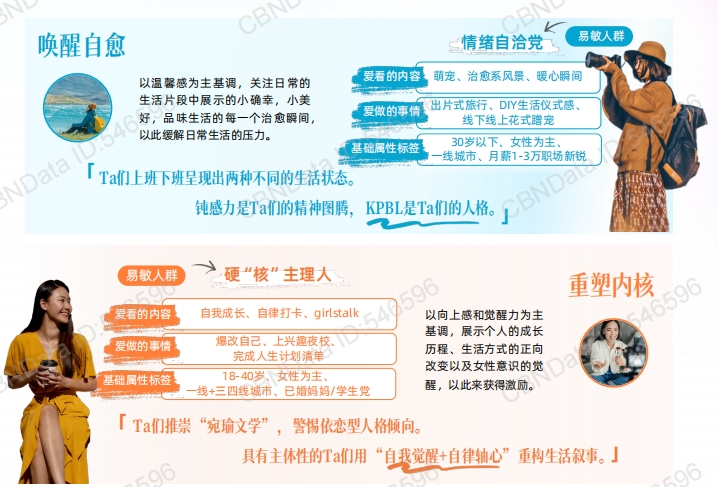

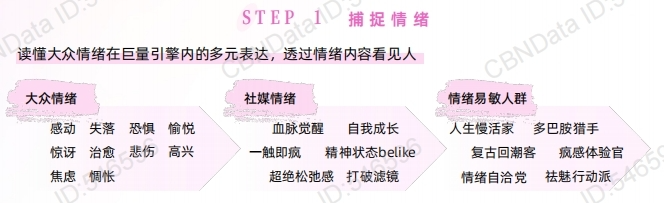

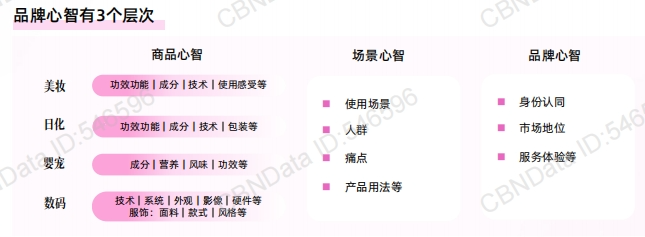

巨量引擎报告揭示的八大情绪,实则是当代消费者最深层的精神刚需。每种情绪背后都对应特定人群与消费行为。

唤醒自愈是一线职场新锐的生存策略。他们通过爆改工位、云养宠构建心灵避风港,甘愿支付30%情绪溢价。黄山“河谷公社”开业即火,正是因它打造了“潮玩+社交”的情绪容器,被赞为“最懂年轻人的空间”。

重塑内核驱动18-40岁女性重构生活。宛瑜文学、自律打卡等内容播放破亿,知识类内容增长86.4%。她们购买的不只是商品,更是理想自我的投射。

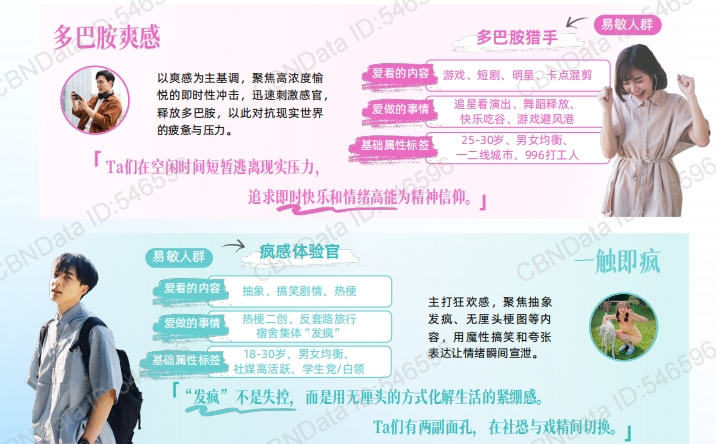

多巴胺爽感成为996打工人的救命稻草。短剧、游戏、拆盲盒带来即时快感,相关话题互动量超22亿。神经学研究证实:拆盒瞬间皮质醇下降23%,多巴胺飙升41%。

一触即疯是年轻人对抗规训的武器。猫meme播放598亿次,抽象文学、反套路旅行成解压出口。这种“发疯”本质是用荒诞消解现实荒诞。

怀旧梦核慰藉30-45岁家庭支柱。老式家电、童年零食、全家福内容(110亿播放)成为情感锚点,是对纯真年代的深情回望。

血脉觉醒点燃文化自信。汉服摇子、非遗体验相关内容播放56亿次,国潮成为18-40岁人群的身份勋章。当年轻人在角色吧唧上花费数百元,实则是为文化认同投票。

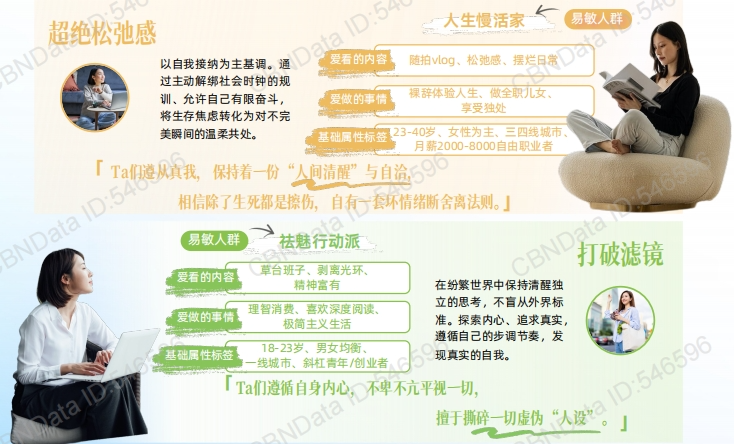

超绝松弛感重构生活哲学。23-40岁自由职业者在低线城市践行“慢活主义”,裸辞话题40亿播放反映对效率社会的集体反思。

打破滤镜定义新生代消费观。18-23岁斜杠青年祛魅消费陷阱,平替测评2151亿播放。他们要的是真实价值,而非虚幻光环。

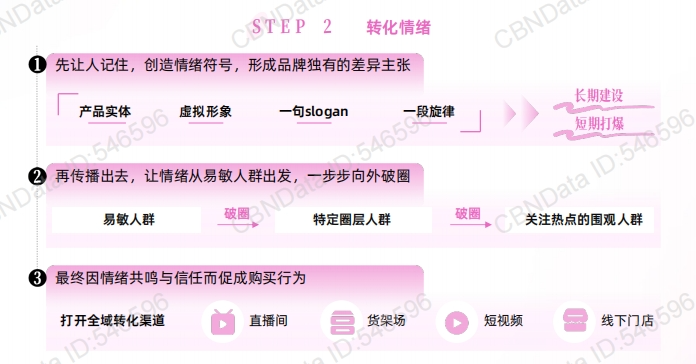

锁定情绪地标:利用巨量云图等工具定位高热情绪坐标,如充电器新品可锚定重塑内核人群;

解析情绪语言:Labubu设计师刻意保留不完美感,因他深知年轻人抗拒标准化定义;

预判情绪迁移:当玄学经济遇冷,及时转向真实情感纽带。

产品情绪化设计:用高饱和色彩、玩具化造型强化冲击,如糖果色手机壳平衡轻奢感与可及性;

空间场景赋能:克莱因蓝主题店通过弱化商业感,使顾客停留时间延长40%;

情感化复购体系:生日营销使复购率提升30-50%。

从共鸣到购买:雷军演讲切片“永远相信美好”同步展示在商城页面,心智关联度提升27%;

社交裂变设计:用户开箱视频@品牌方即可纳入宣传矩阵,Labubu改造激发UGC 3亿阅读;

度量情感资产:OPPO新机营销后年轻用户购买渗透率显著提升,心智词向年轻、快乐迁移。

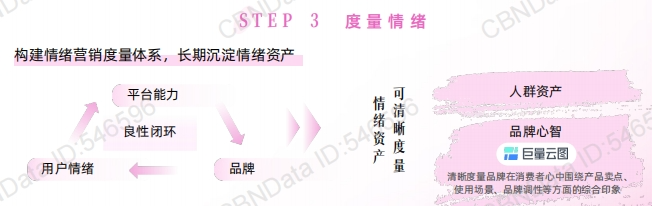

度量情绪资产,要构建四维评估模型:

情绪心智占有率=品牌在品类情绪词中的提及占比(某美妆在“疗愈”关联词份额从7%升至22%)

情绪-消费转化率=情绪内容引导的购买行为占比(某奶茶“解压套餐”占新品销量35%)

情绪资产沉淀度=用户自发创作的品牌相关情绪内容量(某游戏IP二创视频年增300%)

当36.5%的受访者坦言“压力是生活基调”,当“坏情绪断舍离”话题播放超4亿次,情绪消费的本质愈发清晰:

消费者购买的从来不是商品,而是商品所承载的情感体验和自我表达,是人们应对世界的勇气。

Labubu被摆在工位对抗KPI,谷子收纳册成为精神避难所,短剧提供三分钟逃离通道...

这些消费行为背后,是当代人用微小掌控感对抗宏大不确定性的生存智慧。

正如报告揭示的那样:品牌营销正从“货找人”的效率游戏,转向“情动人”的价值共振。

未来的商业赢家,必是那些既能读懂集体情绪光谱,又能为个体提供情感支点的共情型品牌——

它们知道Z世代的“发疯”是求救信号,明白买谷子的少女在寻找身份坐标,理解抢盲盒的职场人只是需要一剂多巴胺止疼药。

野村东方证券在报告中断言:“当情绪价值成为产品底层逻辑,消费便从交易升华为情感投资”。

这种投资回报的不是金钱,而是在焦虑时代继续前行的力量。

诗人约翰·多恩写道:没有人是一座孤岛。

在原子化生存的今天,情绪消费成了我们连接彼此的暗码。

当品牌学会破译这些密码,便握住了穿越生命周期的关键。